Pearl Jam “Yield” 25 anni dopo

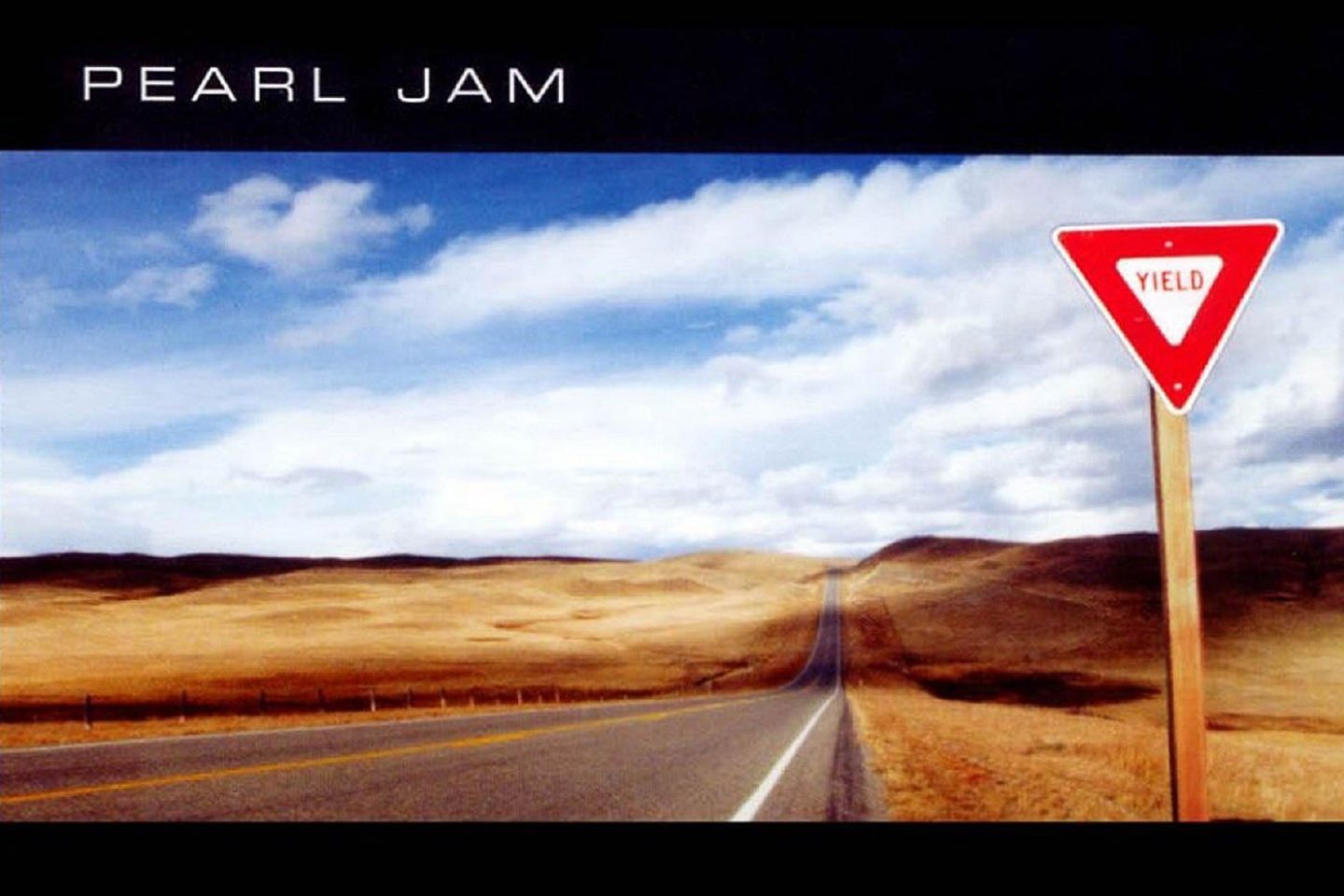

“How cool to have a yield sign where there’s nothing to yield to”

Jeff Ament

È il tre di febbraio del 1998.

Un martedì.

È appena uscito il quinto album dei Pearl Jam, ma l’ho lasciato sul tavolo, incartato, intonso.

No Code mi aveva annoiato, i Soundgarden si erano sciolti, il Seattle Sound si era perso, pochi mesi prima era uscito un certo OK Computer.

Un aereo militare statunitense ha appena tranciato i cavi della funivia del Cermis.

Era la fine del Secolo. Il Novecento, non un secolo qualunque.

La musica che amavo stava morendo (male), dopo un decennio di gloria e sovrabbondanza, di esplosione globale di fenomeni, correnti, movimenti. MTV era lo specchio deformante in cui la mia generazione trovava conforto, e io ero attaccato ai miei Pearl Jam come naufraghi sulla zattera della Medusa.

Vedder, l’uomo che ha cantato il proprio giovane Werther interno in almeno tre dischi stupendi, decide di fare otto passi indietro (Gossard ne fece solo due), e propose una terza via, in zona cesarini, per dare a me, a noi, a tutti i giovanicariniedissocupati del pianeta, una proposta diversa da quella di autocommiserarci e autoflagellarci tra millenium bug e mille non più mille parte II.

I Pearl Jam misero in musica la suddetta proposta, lasciando come unico segnale preventivo un cartello di precedenza, laddove, di cartelli, ma soprattutto di precedenze, non ve n’era bisogno. Ament sogghignava, sottolineando la meraviglia del paradosso in diverse interviste. Vedder la prendeva (ovviamente) più alta, ma lo vedremo più avanti.

Quello che sembra perfettamente centrato, quello che allora ha riallacciato il mio cordone ombelicale con loro, furono le domande e le risposte che questo disco portava con sé. È un inno alla fine del mondo, che contiene le istruzioni per sopravvivere, nonostante tutto, nonostante noi.

Già.

A fine febbraio 1998 inizierà la guerra in Kosovo. A metà mese diverse nazioni si esprimeranno contro la clonazione umana. In marzo Pakistan e India giocano con le atomiche. E Titanic vince undici statuette, un costosissimo e edonistico naufragio, a simboleggiare il genius saeculi.

Il Maestro e Margherita di Bulgakov forse è l’ultima nota che ci si aspetterebbe di trovare a piè di pagina in un disco dei Pearl Jam. Eppure.

Colpa fu di Jeff Ament, bassista del gruppo, che rimase folgorato dai capitoli del romanzo dedicati a Ponzio Pilato.

Nota: la storia raccontata nel romanzo non è esattamente fedele a quella dei Vangeli, e il Pilato rappresentato nella canzone è quello della parte finale del libro: stanco, solo e dimenticato dalla Storia, vive in una montagna con il suo cane, triste per le occasioni perdute e per la solitudine di cui è prigioniero. In Pilate Ament tratta di tutto quello che abbiamo lasciato in sospeso, di come quel gomitolo di non-fatto possa trasformarsi in rimorso e follia.

I Pearl Jam – tutti i membri della band – hanno raccontato in diverse interviste precedenti all’uscita del disco di quanto il gruppo fosse sfilacciato, esausto, disunito. I tour, la querelle con Ticketmaster, le frizioni interne, la precarietà esistenziale del ruolo del batterista della band, la difficoltà nel relazionarsi con un Vedder sempre più chiuso, tutti questi fattori avevano minato la stabilità della band.

C’è un cartello di precedenza, nella storia dei bivi che i Pearl Jam hanno preso. E sta lì per ricordare a tutti che esistono molte vie per ritrovare la strada e se stessi.

Una di queste è una sana chiacchierata con un gorilla senziente e di sconfinata cultura.

È ciò che Daniel Quinn racconta in Ishmael, un libro dei primi anni novanta, che si basa sulla relazione tra un gorilla e un uomo. Il primo, attraverso un dialogo filosofico, presenta al secondo una rilettura della storia dell’umanità, in particolare della civiltà del progresso e del suo destino, pare ineluttabile, fatto di autodistruzione. Il libro propone vie alternative, ma la parte più nera e critica del testo convoglia in quel capolavoro che sarà Do The Evolution, cui spetterà l’onore di diventare un video musicale di rara bellezza e forza comunicativa.

Ma l’Ishmael che rilegge la storia dell’uomo, la Bibbia e che illumina i finali possibili della Storia, è solo una parte dei molti riferimenti usati per tracciare la mappa disegnata dalla band.

Yield è un manuale con diversi capitoli, un po’ figlio di quel Vitalogy-pensiero di qualche anno prima, che ha l’enorme pregio di non prendersi troppo sul serio. Sarà la maturità, saranno le botte prese, quello che traspare è uno sguardo più lucido e sereno. E così la traccia iniziale Brain of J. ci pone subito nel mezzo della querelle tra noi e il mondo, mentre è la seconda canzone, Faithfull, a introdurre un elemento fondante del disco: un nuovo umanesimo, una nuova via ripulita da ciò che ha macchiato i secoli precedenti. E i nostri iniziano dalla religione, spazzata via in poco più di quattro minuti, liquidata come inutile illusione. L’unica entità cui dovremmo essere fedeli è seduta a fianco a noi, (ri)partiamo da qui.

Sfruttando questo primo assioma, Gossard riesce a far cantare a Vedder:

‘Cause I’ll stop trying to make a difference

I’m not trying to make a difference

I’ll stop trying to make a difference

No way

No Way, terza traccia, è sintomatica del nuovo modo di lavorare della band: Yield è un disco corale, in cui tutti hanno portato un contributo, in cui tutti hanno il nome tra gli autori. L’io di Vedder diventa un noi, e l’amico Stone decide di farglielo giurare al microfono, ponendo le basi per la seconda legge di Yield: ammettere di aver bisogno dell’altro. Più umanità che umanesimo, ma siamo ancora alla casella di partenza.

Con un gioco di montaggio alla Tarantino, Given to Fly ci racconta qualcosa che potrebbe stare alla fine della nostra storia, non a metà album. La canzone ha dato vita a fiumi di interpretazioni, nonostante Vedder abbia dichiarato si tratti solo di una fiaba. Ma l’uomo che dall’onda spicca il volo e li libra in cielo è un’iconografia che potrebbe riempire libri di citazioni. Personalmente? Icaro, Prometeo q.b., ma soprattutto, a pelle, una “normale assurdità”, alla Mr.Vertigo, Paul Auster, 1994.

Sempre il duo McCready-Vedder firma la seguente Wishlist, la lettera d’amore scritta come avessimo ancora un Babbo Natale come musa, ma anche la lettera d’amore che vorremo ricevere domani stesso. Del resto, nel nuovo millennio, vorremo portarcelo, il nobile sentimento?

Di Pilate e del suo messaggio abbiamo già affrontato temi e radici, nonché di Do The Evolution, anche se meriterebbe menzione il riff di chitarra più goloso del disco.

MFC è la chiave dell’album. È la X sulla mappa. E di nuovo, per un gioco di montaggio, abbiamo la soluzione prima del dramma. Perché le canzoni seguenti, Low Light, In Hiding, Push Me/Pull Me, sono criptiche, sono oscure, parlano di cambiamento, di trasformazione, ma anche di chiusura al mondo ed eremitismo (pare suggerito da Sean Penn su pratiche apprese da Bukowski, ma è altra storia).

Saltelliamo su temi escatologici in Push Me/Pull Me fino al gran finale di Gossard, che nel nuovo millennio pare volesse portare soprattutto l’ironia e la sottile metafora. La ninnananna finale di All Those Yesterdays non serve a mettere a dormire i propri figli, come accadeva con il pargolo di Irons in No Code. Qui a nanna ci vanno i Pearl Jam, almeno nella loro versione adolescenziale, rabbiosa. Gossard stacca dal traliccio il Vedder-bambino, lo cala in un gruppo aperto al dialogo e mostra a tutti la strada, puntellandola qua e là, senza troppo senso, con segnali per rallentare la corsa.

Parere di pancia: Yield sfiora il concept album.

Anzi, compio un atto di coraggio e ammetto che più sprofondo nei testi, più mi perdo nei contenuti e più mi ritrovo tra le canzoni di The Wall, Pink Floyd, 1979. Lungi dal paragonare i due album, lungi ancor di più accostarli per peso specifico e importanza storica. Ma il lavoro di Waters è un viaggio (circolare) che inizia a esistere nel momento in cui il suo autore decide che il suo rapporto con il mondo, con il pubblico, con lo showbiz, deve cambiare. Il muro è isolamento, il muro è l’incertezza, è la paura. Il viaggio che Waters ci regala, fuori e dentro il suo muro, serve a mostrare a sé stesso e a noi che siamo liberi di isolarci, di perderci in atti creativi autoriferiti, liberi di goderci la nostra solitudine. Ma è soltanto uscendo dai nostri confini che otteniamo la completezza. Siamo umani solo attraverso una continua e consapevole condivisione.

Yield è un disco con una missione, almeno con un messaggio.

In MFC Vedder ci regala la classica metafora del viaggio in automobile. Ma tra le righe ci insegna a rimappare quello che ci sta intorno, a lavorare su come e cosa osserviamo. È un inside job, è un modo per ridistribuire le proprie risorse interne. Se in Rearviewmirror il futuro era nello specchietto retrovisore, nel lasciare il passato scappando, qui è il presente che viene modificato, con un atto creativo.

Libero arbitrio in libero incrocio.

Yield è un disco sulla fine del mondo.

E degli anni novanta.

E di un’umanità che deve cambiare.

Loro non potevano saperlo, ma da lì a un anno sarebbe arrivata la tragedia di Roskilde. Un anno dopo sarebbe cambiato per sempre il mondo, dopo gli attentati dell’11 settembre. E io ringrazio di aver ricevuto la mappa che Yield contiene prima che i Pearl Jam, come tutti noi, dovessero fronteggiare le difficoltà dei primi anni del nuovo secolo.

È stato un disco importante, perché ha un peso specifico enorme, ed è stato un regalo averlo nel 1998.

Il mondo andava a rotoli, come adesso.

Ma ero innamorato. Avevo amici, avevo ventuno anni.

E uno Yield in più a proteggermi.

…All that’s sacred comes from youth…

Andrea Riscossa