Non c’è luglio che si rispetti in Toscana senza il calendario occupato dalle date del Pistoia Blues Festival,un’immancabile tappa musicale per chi delle note fa il suo percorso, che sia come addetto ai lavori o semplice appassionato che vuole sentire progetti conosciuti oppure conoscerne di nuovi. Così, per un altro anno, in Piazza del Duomo la storia dell’architettura incontra quella della musica attraverso i suoi protagonisti: artisti, fonici, allestitori e un pubblico scalpitante.

Gli headliner della serata del 9 luglio sono i Wolfmother, e, si sa, quello è un gruppo per cui si può aspettare anche tutta la notte su una rigida panca di metallo pur di godersi la perfomance. Se nell’attesa, però, puoi ascoltare progetti belli e ben strutturati, allora ne vale veramente la pena. Purtroppo l’esibizione dei Giudi e Quani vincitori del contest Obiettivo Bluesin posso ascoltarla solo mentre cammino per le vie brulicanti di persone e bancarelle, ma c’è sempre un effetto magico nel sentire la musica dal cuore della città, senza vedere gli strumenti né i musicisti. Un po’ come quando nei musical partono suoni di corde e fiati mentre gli attori iniziano a cantare, invece tu vorresti chiedergli di vedere se il violinista si nasconde sotto il tavolo. Ecco, la musica esce così dal cuore della città per spargersi lungo le strade, alleggerire gli animi insieme alle birre, richiamare all’attenti i ritardatari come me.

Con la luce del giorno ancora viva, conosco Me, You and the Blues il nuovo progetto del bluesman napoletano Gennaro Porcelli, da quasi vent’anni chitarrista di Edoardo Bennato e, spesso come succede per chi dona la propria anima alle corde, appassionato delle note sfumate di blu di sapore statunitense. Vorrei perdermi in svariati tecnicismi per i critici duri e puri, oppure fare un elenco didattico della sua scaletta. Tuttavia, in questo modo verrebbe meno quella sensazione di condivisione che si respira nell’aria. Immaginate il mondo fuori dai cancelli che chiudono le strade della piazza, i problemi sono rimasti bloccati lì, esorcizzati da un sound coinvolgente, e tra il pubblico vive una sorta di solidarietà sonora che fa stare bene. Dopo Porcelli è la volta di Ana Popovic, la blueswoman che sul palco presenta il nuovo album Power e con la sua energia infiamma il pubblico. Se cercate qualche informazione su di lei nel web, vedrete che può essere definita una delle principali esponenti del blues al femminile. Questa specificazione di genere mi fa sempre sorridere, perché non vedo nel blues il maschile o il femminile. Io lo vedo solo fatto bene o fatto male, e nel secondo caso non è blues. Poi se vogliamo dire che sul palco l’artista riesce ad abbinare forza e grazia, circondata da luci che spuntano ovunque, possiamo anche farlo, ma appena inizia a suonare, in quel sound dentro il quale lei si muove con facilità, senti passione, tecnica, divertimento, e queste doti se ne infischiano delle diversità tra i sessi. Le canzoni che il pubblico ascolta non sono solo un album ma una celebrazione della vittoria personale della Popovic contro il cancro e ne rappresentano la rinascita. Così Recipe is Romance, Turn My Luck e l’energica Rise Up! scuotono e coinvolgono grazie anche ai musicisti di eccezione che accompagnavano la Popovic e tra i quali spiccava anche Michele Papadia, artista italiano ma prestato a vari progetti internazionali del mondo del jazz, blues, gospel, funk e soul.

Mentre la sera cala sulla piazza, e le luci di scena diventano sempre più vive, sullo sfondo appare la gigante bocca con la scritta Dirty Honey, che non si fanno attendere dal pubblico, anzi il frontman Marc Labelle saluta la città con energia e in un italiano talmente perfetto da far sospettare la sostituzione con un artista del luogo. Dubbio subito svanito appena la sua voce cerca di infrangere il muro del suono con un acuto. L’esibizione è un’ora e un quarto di rock onesto, puro, senza occhiolini strizzati ad altri generi, direttamente dagli Stati Uniti, o meglio dalla California, come non si stanca mai di dire Labelle. Il gruppo è relativamente giovane, nato nel 2017 e con solo un EP e un album registrati in studio, eppure ha una capacità di stare sul palco che può metterli sul piano di altri con molta più esperienza. Tra suoni di chitarra distorta, John Notto e le profndità del basso di Justin Smolian che si muovono da tarantolati sotto i kick complici di Jaydon Bean, senza contare Labelle che scende tra la folla, sentiamo prendere vita le canzoni del loro album Dirty Honey uscito nel 2021, tra cui California Dreamin’ e Another Last Time che accendono la miccia per il fuoco che arriverà dopo: i Wolfmother.

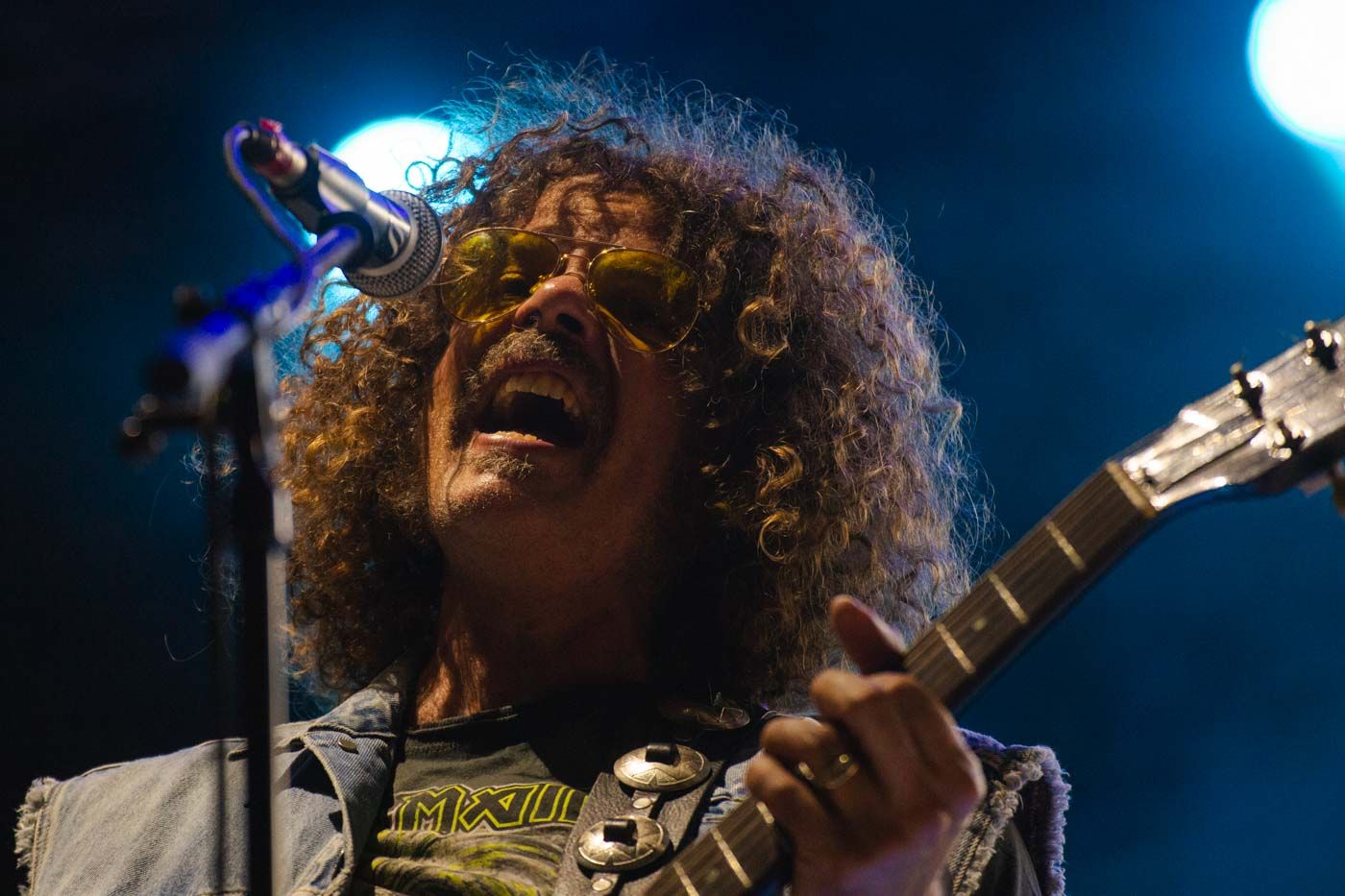

Wolfmother nel mio dizionario è sinonimo di amore. Pure un po’ incondizionato, tanto che da loro mi andrebbe bene pure il jingle per una marca di dentifrici. Però, con il rock, mi soddisfano di più. Eppure le aspettative, quando sono alte, possono essere deluse, ma con loro non è così. Non ricordo neppure il momento in cui salgono sul palco, l’atmosfera si divide tra silenzio reverenziale e un boato di felicità. La band australiana capitanata da Andrew Stockdale,unico membro della formazione originale, presenta brani storici alternati a quelli di Rock Out, il sesto album in studio che promuovono con il loro tour. Ammetto che fino all’attacco del terzo brano Woman, ancora non credo di poter essere lì, o meglio che loro lo siano e non siano un ologramma. Saranno passati 23 anni dalla loro formazione, ma Stockdale sembra non sentirli sotto nessun aspetto: sono ancora eterne le sue ritmiche veloci supportate dalla sua voce tagliente. Se al basso non c’è più Chris Ross, Jake Bennett non ne fa sentire la mancanza: il suo stile nel suonare il basso è potente, profondo, sembra quasi che la mano si fonda con le corde, ed è ciò che nei brani dei Wolfmother è il famoso colpo sotto la cintura, sleale tanto è bello. Durante la perfomance, la band suona Victorious, un brano appartenente all’omonimo album che alla pubblicazione ebbe un buon riscontro dalla critica perché tornava l’urgenza musicale dell’esordio e un recupero della caustica psichedelia heavy a cui si aggiungono echi stoner. White Unicorn riporta alla mente la vecchia formazione, ma, anche in questo caso, Hamish Rosser sbaraglia qualsiasi nostalgia o sentimentalismo: la batteria è secca, pulita, incalzante. La sensazione non è quella di avere un batterista davanti, bensì una mitragliatrice vivente che batte con tutta la forza che può avere dentro e il risultato nel pubblico è di delirio completo soprattutto quando Stockdale e Bennett si mettono da parte perché noi si possa godere in pieno dei suoi assoli.

L’esibizione si chiude con Joker and the Thief. Nel pubblico è l’apoteosi, si alzano le mani per un’ultima volta, come a voler toccare la canzone, prenderne un pezzetto ad ogni parola, ad ogni nota, e portarsela a casa per chiudere in un barattolo e vedere se si accendono di nuovo. Con le ultime note, mi allontano dalla piazza, soddisfatta come alla più buona delle cene, ma sento ancora voci del pubblico che ancora rimane lì. Le voci mi seguono e mentre mi perdo di nuovo per le strade deserte piene solo di quel rumore ma ad un certo punto sento un suono graffiante che squarcia l’aria e mette tutti in silenzio. Suonano! Un’altra canzone, solo una! Ma questo è il vero bis, quello non programmato in una sterile scaletta, bensì quello che la gente chiede davvero perché non può finire lì con l’ultima canzone della serata. Le note sono lontane, sempre più flebili, non distinguo bene il brano, ma non torno indietro perché quella musica mi sta accompagnando a casa. Finalmente, ho il mio pezzettino di note da mettere nel barattolo.

Alma Marlia