VezBuzz: di quando Jack White lanciò Freedom at 21 con dei palloncini

Perché limitarsi ad un banale lancio “on air” radiofonico, quando si può letteralmente far prendere il volo alla propria musica?

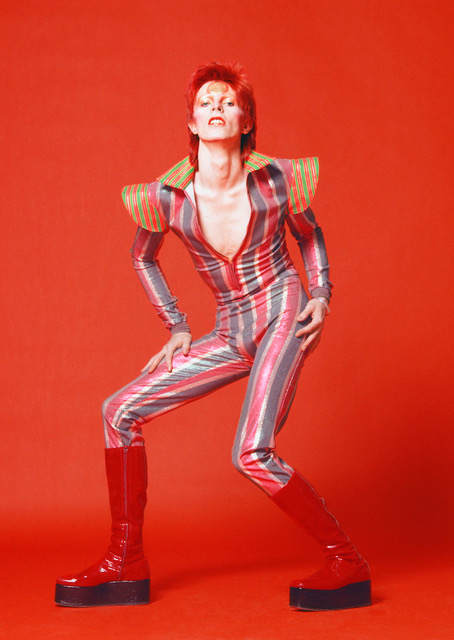

Jack White deve aver pensato qualcosa del genere quando ha escogitato uno dei buzz più originali degli ultimi anni. Infatti, in occasione dell’uscita del singolo Freedom at 21, che precedeva l’album Blunderbuss si inventò qualcosa di davvero inconsueto, destinato a rimanere nell’imperitura memoria dei tanti che, come me, hanno imparato ad apprezzarlo con i White Stripes e hanno continuato ad amarlo in ognuna delle sue successive reincarnazioni. Infatti, che Jack White sia un genio della Musica, non c’è di certo bisogno che lo dica io. Non tutti però sospettavano fosse anche un genio del Marketing.

Correva l’anno 2012, i White Stripes si erano già sciolti l’anno precedente e Jack White aveva già pronti nel cassetto i pezzi che avrebbero poi dato vita a Blunderbuss, il suo primo album da solista.

Tra questi c’era Freedom at 21, un brano insolito per il musicista di Detroit, con elementi musicali che ricordano l’hip hop, una ritmica asfissiante e una chitarra che spettina. E poi c’è il testo, che si interroga su come un uomo possa diventare vittima di una donna.

Per il lancio di questo singolo la Third Man Records, l’etichetta discografica di White, fece qualcosa di particolare. Il 1° Aprile 2012 infatti il brano venne inciso in 1000 esemplari su disco flessibile e collegato ad altrettanti palloncini blu, gonfiati ad elio, che vennero liberati in aria nel cielo di Nashville.

Il flexi-disc è un supporto in vinile, molto sottile e leggero, che può essere arrotolato e piegato. Ai palloncini vennero poi attaccate anche delle cartoline con le indicazioni su come informare la Third Man Records del ritrovamento. Secondo le statistiche almeno un centinaio di persone sono entrate in possesso di uno di questi preziosi esemplari, diventati oggi dei veri e propri oggetti da collezione.

Molti sono atterrati nei pressi di Nashville, poco lontano dal luogo del lancio, il quartier generale della Third Man Records. Come era prevedibile, il lancio dei palloncini ha conquistato i fan e ha permesso di ottenere una grande visibilità.

Il 17 aprile di quello stesso anno, solo per darvi la dimensione di quello che ha potuto generare questa operazione, il sito della Third Man Records informava i gentili utenti che “in un’asta di eBay una copia del disco flessibile Freedom at 21 lanciata da un aerostato della Third Man è stata venduta ad un prezzo di $ 4.238,88. Il prezzo più alto mai pagato per un flexi-disc”. Pensate quindi che bella sorpresa per la famiglia Coker, in Alabama, che pare aver trovato un intero carico di palloncini aggrovigliati insieme, incastrati tra i rami di un albero all’interno della loro proprietà.

Freedom at 21 venne poi rilasciato anche per un download digitale e come singolo in vinile, nel mese di Giugno.

In questo video potete vedere il momento del lancio dei dischi.

So cosa vi state chiedendo: sì, belli i palloncini, ma la plastica? E all’ambiente, non ci ha pensato nessuno? Con buona pace degli ambientalisti, Jack White invece in quell’occasione pensò proprio a tutto. I palloncini utilizzati erano completamente biodegradabili. Così come le cordicelle, tutte prodotte con materiali naturali.

Quello di Jack White deve essere immaginato come un esperimento. Un tentativo di esplorare forme di distribuzione “non tradizionali”, in modo da far arrivare questo singolo anche nelle mani di persone che solitamente non frequentano i negozi di dischi. Oltre, naturalmente, a far parlare di sé.

Anche se, a dirla tutta, White non è estraneo a questo genere di operazioni, folli ma con una punta di poesia. Chi conosce un po’ la sua storia non sarà rimasto sorpreso. Infatti, prima della Third Man Records, prima dei White Stripes, prima dei Raconteurs, Jack White era solo un tappezziere di Detroit con una curiosa abitudine.

Si divertiva a nascondere all’interno dei divani che riparava foglietti con piccole poesie. Da qui alla più recente operazione denominata “vinile nello spazio”, dove, per festeggiare il quindicesimo compleanno della sua etichetta discografica, è stata lanciata oltre l’atmosfera una navicella spaziale con a bordo una speciale apparecchiatura, la Icarus Craft, in grado di far suonare un vinile, il nostro eroe non si è più fermato, inanellando una trovata pubblicitaria creativa dopo l’altra.

Jack White infatti non è solo uno degli artisti più dotati della scena contemporanea, ma è anche uno dei musicisti che ha contribuito maggiormente al ritorno del vinile.

Lo ha fatto grazie alla sua Third Man Pressing, un luogo dove il vinile prende forma, tra macchinari tedeschi antichi ed altri nuovissimi, ma anche con operazioni come il lancio di Freedom at 21, o realizzando una versione del singolo Sixteen Saltines per veri maniaci, stampata su vinile trasparente pieno di liquido traslucido e con un’incisione riproducibile del logo Third Man.

Per come lo vedo io, quello di Freedom at 21 è un bel modo di promuoversi e sostenere un po’ di sano “feticismo” del vinile, oltre che aggiungere un nuovo tassello alla leggenda di Jack White, ogni giorno più genio sregolato del mondo della Musica.

Daniela Fabbri