Arab Strap @ Pesaro + Sexto ‘Nplugged

[vc_row css=”.vc_custom_1552435921124{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

• Arab Strap •

Parco Miralfiore (Pesaro) // 29 Luglio 2022

Sexto ‘Nplugged (Sesto al Reghena) // 30 Luglio 2022

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“Non me ne frega niente del passato, dei nostri gloriosi giorni passati”… è affidata a The Turning Of Our Bones, come prevedibile, l’inizio del live degli Arab Strap a Sexto ‘Nplugged, ancora ferito dalla improvvisa e imparabile defezione del giorno prima dell’accoppiata Agnes Obel + Timber Timbre.

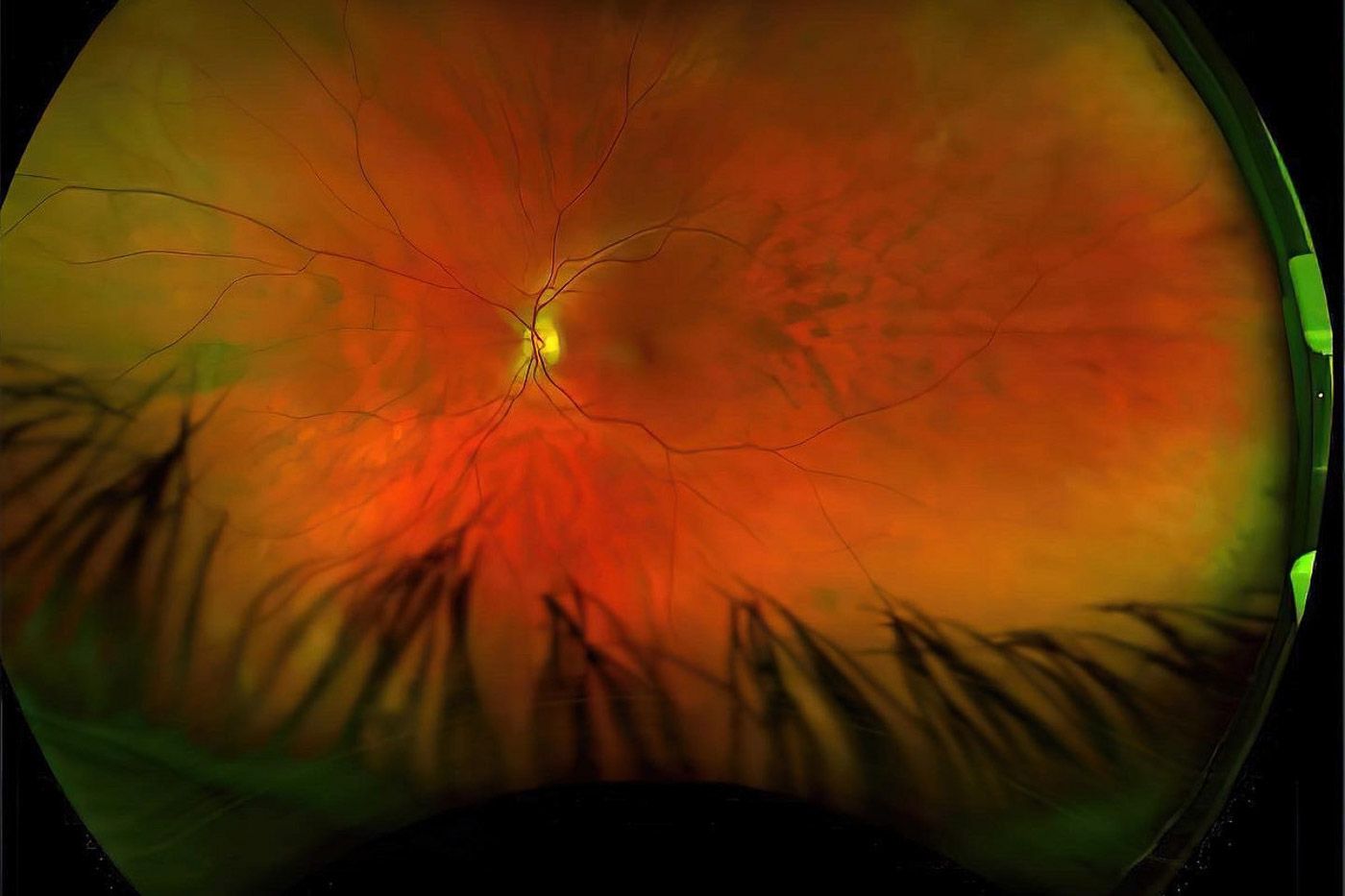

Giunti alla soglia dei cinquant’anni e freschi di pubblicazione del recente e convincente As Days Get Dark, Aidan Moffat (bermuda in jeans con risvoltino, camicia blu e abbondante sudorazione sulla folta barba bianca) e Malcolm Middleton (cappellino d’ordinanza, t-shirt nera di qualche band che non sono riuscito a decifrare e pinocchietto… insomma ecco mi pareva doveroso sottolineare un outfit non indimenticabile, per quanto trascurabile, concordo) hanno riempito una già di suo affollata piazza Castello con un live di grande (sorprendente?) potenza e vigore.

Gli Arab Strap si presentano in formazione allargata a cinque, batteria, basso e tastiere oltre alla chitarra di Middleton e ai synth di Moffat, ed è quest’ultimo, ovviamente, a tenere il palco e le redini del discorso. Nonostante non sprechi preziose energie e tempo ad interagire col pubblico, giusto un paio di “grazie” e “thanks”, un “this is a song about a very bad hangover”, la sua presenza riempie il palco, la sua voce fa il resto e completa la magia. Metà scaletta proviene dall’ultimo lavoro, nel quale svetta sulle altre una versione magnifica di Fable Of The Urban Fox ed una Tears On Tour sensibilmente riarrangiata (e forse addirittura migliorata). I volumi si mantengono decisamente alti, i momenti più distorti sono decisamente apprezzati dal sottoscritto, anche quando vanno a sovrastare brutalmente la voce di Moffat; un live nel quale le contaminazioni post dei Nostri si apprezzano ancora più che da disco, un live nel quale, se ce ne fosse ancora bisogno, si riesce a carpire e capire l’unicità di una band che ha saputo fondere in sé riferimenti musicali così diversi e rielaborali in un suono che alla fine è solo loro.

La chiusa è di quelle da strapparti il cuore dal petto e farne pezzetti, una The Shy Retirer in versione acustica, chitarra e voce, di abbacinante bellezza, nonostante le fioche luci che in quel momento illuminano Aidan a Malcolm.

Sleep is not an option tonight.

Alberto Adustini

foto di Francesca Garattoni e Massimiliano Mattiello

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”25390″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25385″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25393″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”25383″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25392″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25387″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”25384″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”25388″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”25391″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”25386″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”25395″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_text_aligment=”center” css=”.vc_custom_1551661546735{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25389″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25394″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Grazie a DNA Concerti e Astarte Agency[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]