Pearl Jam @ Autodromo Imola

The waiting drove me mad

you’re finally here and I’m a mess

Tier I

Tutto sta nei primi dieci secondi di concerto.

“L’attesa mi ha fatto impazzire,

Finalmente sei qui e io sono un casino”

Due anni di attesa per tantissimi presenti, ben quattro dall’ultima apparizione in Italia dei Pearl Jam. Alla fine ci siamo ritrovati, un po’ rotti, un po’ incerottati, un po’ stanchi.

Una setlist corta, farcita di pezzi scontati, eseguita in una location che fonti interne e vicine ai nostri hanno definito “worst location ever”. Ever, sia messo agli atti.

Loro sono ormai anziani, Vedder non si appende più neanche agli stipiti delle porte, e ormai riconosciamo il pezzo che sta per essere eseguito dalle chitarre che vengono distribuite.

Il pit, che ricopriva la stessa superficie della Val d’Aosta, non aveva pavimentazione. Abbiamo visto il concerto su tacchi da sei. Docce chiuse alle diciotto, birra a otto euro, oppure due token, ultimo ritrovato per evitare di usare una carta come, che so, due giorni prima a Zurigo.

Vedder ha interrotto lo show almeno quattro volte, salvando più vite di David Hasselhoff in Baywatch, e giuro, non ho mai visto tanta gente andare per terra a un concerto. Un ritmo assurdo, con un lavoro incredibile della security.

Il deflusso è stato completamente autogestito, abbiamo calcolato la rotta seguendo l’Orsa Maggiore vagando come zombie in una puntata automobilistica di The Walking Dead. E siamo arrivati ai comodi parcheggi, in provincia di Modena.

Sì, siamo messi malino. Anzi, male. Ho sentito mugugni preventivi, lamentele pretestuose, critiche inamovibili senza neanche i White Reaper sul palco.

Eppure siamo lì.

E quando Eddie ci urla che l’attesa ci ha reso pazzi, mi si dipinge un sorriso sul volto. Centro, Mr. Edward Louis Severson III, centro perfetto.

Fa tutto schifo, siamo un po’ impresentabili anche noi, tu, poi.

Però siamo tutti qui, in sessantamila, a cantarci in faccia il nostro amore.

Take my hand, not my picture.

Ecco. Dio quanto siete mancati.

Tier II

If man is 5, then the devil is 6, and if the devil is 6, then God is 7

(Pixies, Monkeys Gone to Heaven)

La vera notizia è che sul palco, a partire dalle 18.00 è anche successo qualcosa.

I White Reaper hanno dato il via allo show, e mentre a Zurigo avevano patito un mixaggio fatto al buio, temo invece che ieri la colpa fosse proprio loro. Sia chiaro, de gustibus, ma stanno ai Pearl Jam come American Pie sta a Goodfellas.

Per fortuna i Pixies sono i gran ciambellani dell’indie, IL gruppo che anche Bartezzaghi usa per la definizione di “seminale”. Tanto seminali e tanto degni di rispetto che a destra del palco, primo tra i primi del pit, c’era un certo Eddie Vedder a ciondolar la testa.

Guardare, ascoltare, imparare. Come tanti anni fa.

E i nostri?

La setlist è figlia della location, e del numero folle di presenti. Ed è giusto così.

Sedici pezzi direttamente dagli anni novanta, quasi tutti gli inni presenti. Una scaletta ad alto tasso di partecipazione, come è giusto che sia per una festa di massa.

E così, oltra alla già citata Corduroy, si susseguono senza sosta Even Flow, Why Go ed Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, pezzo in cui Vedder, all’attacco iniziale, spara un basso così basso e una nota così precisa che mi ha curato il male alle caviglie, di colpo.

E poi arriva la doppietta da Gigaton, Dance of the Clairvoyant e Quick Escape. Funzionano, che dire di più. E movimentano la setlist, che altrimenti rischia di diventare un omaggio alla nostalgia. I Pearl Jam, da sempre in cinque, sei con Boom Gaspar, ora sono sette con Klinghoffer, che, nascosto e nelle retrovie, gioca a fare l’artigiano tra chitarre, percussioni e cori. C’è e si sente, in alcuni pezzi.

Eddie racconta delle sue gite in auto, anni fa, mi illude che suoni Untitled e poi invece attacca MFC.

Jeremy fa tremare l’autodromo, mentre Eddie commuove tutti raccogliendo la richiesta di un ragazzo italiano che, attraverso pearljamonline, aveva chiesto di suonare Come Back in onore del fratello recentemente mancato.

Direi che sì, era lì con noi.

Eddie sfonda la quota-fanculo della serata con Save You, mentre il duo Wishlist – Do The Evolution fa perdere la voce al mio vicino, che, per la cronaca, non aveva centrato una nota neanche per errore. Grazie ragazzi, missione compiuta.

Seven O’Clock perde un po’ di potenza dal vivo, tende al liquido nel finale.

Daughter è sacra, Given to Fly anche. Mi rallegro, gioisco e ringalluzzisco con Superblood Wolfmoon, dove realizzo il sogno proibito di piazzare ravanèi remulass, barbabietole e spinass nel ritornello. Sogghigno. Sardonico.

Lukin e Porch a seguire sono la scarica finale prima della pausa.

L’encore è all’insegna del “suoniamole proprio tutte”, così i nostri inanellano State of Love and Trust, Black, Better Man, Alive, Yellow Ledbetter. Da svenimento.

Luci, saluti, palco vuoto.

Alla prossima.

Tier III

Freedom is a Verb

Il concerto però non è fatto solo di canzoni. Eddie parla, e lo fa spesso.

Insomma, conta anche cosa accade quando le chitarre sono ferme.

Aborto. Ricordi. Sogni e realtà. Morte e fratellanza. I Pearl Jam sono militanza, sono azione aldilà dei dischi e dei concerti. Chi canta sotto palco è giusto che si ricordi, ogni volta che compra un biglietto, che sta anche premiando una linea, delle idee e una visione. Non sono solo canzonette.

Eddie Vedder non sa leggere, ma sa comunicare.

E i Pearl Jam sono una macchina perfetta, che si muove con esperienza e sicurezza.

E poi c’è Mike McCready.

Mike McCready al secondo pezzo suonava la chitarra con la bocca.

Al-secondo-pezzo.

Mike McCready ha maltrattato così tanto la chitarra durante l’assolo di Black che Eddie Vedder pare fosse pronto a interrompere il concerto per salvare anche lei.

Mike McCready in assolo è metafisica applicata.

È sempre più una liturgia, sempre più catarsi collettiva, sempre più condivisione. Ieri sera, mentre Eddie parlava, mi è balenato un desidero segretissimo: vorrei un Vedder on Broadway. Come Springsteen. Magari tra vent’anni, quando DAVVERO non potrà più reggere certi ritmi, certe note, ma avrà dalla sua la saggezza e un pezzo di ricetta per la redenzione da realizzare con una chitarra in mano.

Mike no, lui ascenderà al cielo durante un assolo, perché qualunque dio alberghi l’alto dei cieli si merita un po’ delle sue chitarre.

Tier IV

We Belong Togheter

Eddie Vedder confonde sogno con realtà.

“È reale?” Ci chiede.

“Sono qui? Voi ci siete?”

Eravamo in sessantamila a rispondere di sì.

Dopo due anni di attesa, in sessantamila a sopportare il caldo e la sete.

Eravamo così tanti che anche loro, lassù, si sono lasciati andare. E per quanto sappiano seguire dei binari sicuri, ho visto, come a Zurigo, un’urgenza e una voglia contagiose. Proporzionale al numero di persone davanti a loro. Ieri c’era emozione sul palco, Eddie lo ha ammesso, o almeno i peli delle sue braccia hanno parlato per lui.

E allora forse, aldilà delle polemiche, delle setlist, delle durate, forse basterebbe saper godere di questo. Dell’ appartenenza. Il che, per altro, risponde alla semplice domanda: alla fine, perchè sei qui?

Io sono tornato a rinnovare un legame.

Anche se sti bolliti non mi hanno suonato Rearviewmirror.

E questa storia finisce mentre dondolo marciando sulla pista dell’autodromo, mentre usciamo con lentezza.

Sorrido, perché nella tasca destra mi sono avanzati dei token, come da previsione. Ma nella sinistra sento un paio dei biglietti sgualciti, che sono già diventati storie da raccontare e ricordi da conservare.

Andrea Riscossa

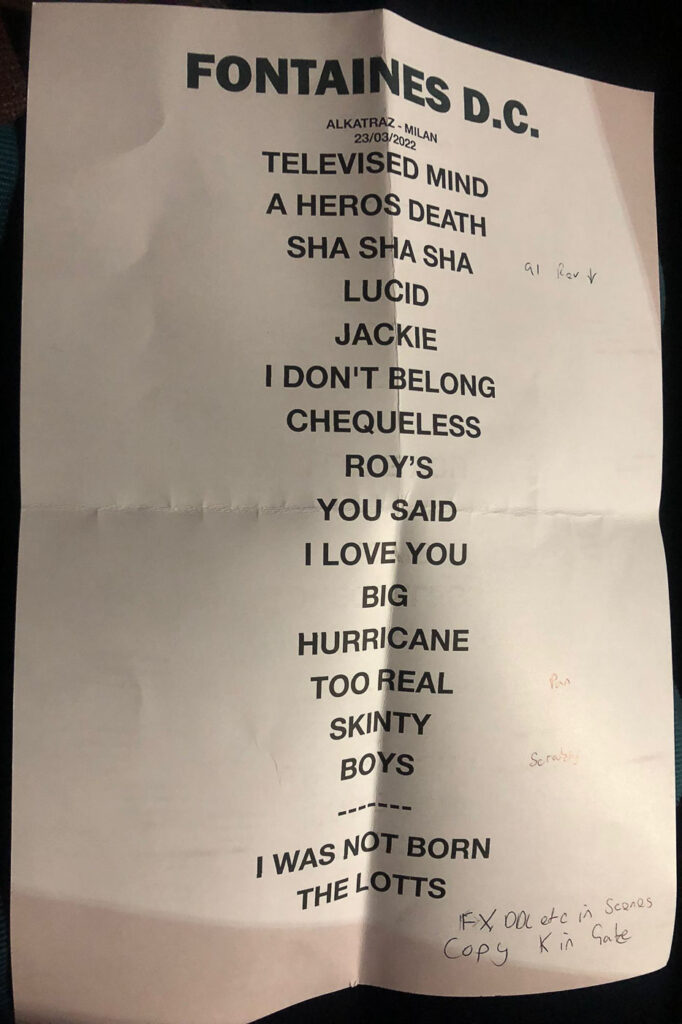

SETLIST

Corduroy

Even Flow

Why Go

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

MFC

Jeremy

Come Back

Save You

Wishlist

Do the Evolution

Seven O’Clock

Daughter

Given to Fly

Superblood Wolfmoon

Lukin

Porch

State of Love and Trust

Black

Better Man

Alive

Yellow Ledbetter